她。

2024-05-16 13:54:39 572 admin

“她也曾经是孩童,也闯祸、也天真。她曾经是少女,也叛逆、也爱美。她曾经是学生,也为功课发过愁,也为某人倾过心。后来,我们认识了,她变成了妈妈。”

许多人或许都刷到过假期回家的孩子模仿妈妈的场面,视频中永远都有个天微亮时就走进房间,一边说着“都几点了还不起,饭都凉了”,一边熟练将窗帘大开的“暴躁”母亲。

戏谑的演绎让很多孩子找到了情绪的共鸣,开怀一笑后纷纷在评论区留下“太真实了,简直一模一样”的感慨。我也曾是将此类视频转发给妈妈的一员,直到写这篇文章时我才认真想到一个问题:睡到自然醒,起床就有饭吃,在家找不到的东西永远有人递到手里……或许这也是妈妈小时候曾想过的生活呀。

有人说,因为神不能无处不在,所以创造了妈妈。

而我们却忘了,当孩子以“受害者联盟”身份出现在母亲面前时,调侃的正是她的勤奋,是作为“妈妈的一天”必须要承受的生命之重。

不被理解,是妈妈的日常。我们只是把妈妈当成妈妈,以为妈妈天生就是做妈妈的人,不曾想,妈妈也有蹒跚学步的时候,也有无忧无虑被悉心呵护的青春时光。

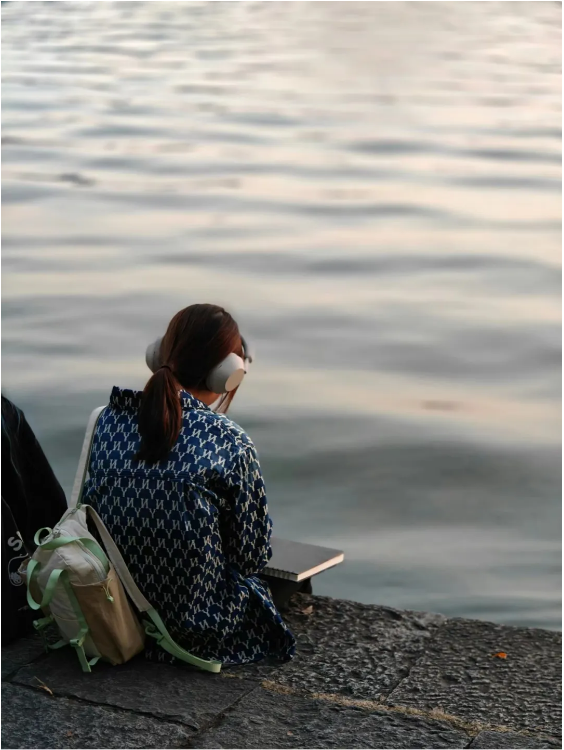

在那时,她,不是谁的母亲,也不必做谁的女儿,她,是她自己!

“世上只有妈妈好,有妈的孩子像块宝。”

妈妈,或许是世界上最温暖治愈的词汇。作家老舍曾在文章里怀念母亲,觉得人即使活到了八九十岁,有母亲便多少还有些孩子气,失去母亲的人就像插在花瓶里的花,纵使有色有香却失去了根。

妈妈,是在你叛逆的青春期时,拌嘴后永远先选择原谅的人;是永远怕你吃不饱,可劲儿给你夹菜的人;是天冷换季的时候,永远怕你着凉让你多穿点衣服的人;是你每次敷衍地拿“我又不是小孩子”反驳时,永远可以理直气壮地说“你在我眼里永远是小孩”的人……

妈妈的目光,似乎永远都在儿女身上,然而,在我们尚未存在的年月里,她是谁?又爱做些什么呢?

在《我本不该成为母亲》书中有一段妻子的自诉,“你希望我既保持警觉又充满耐心。你希望我休息,以便履行职责。你曾经把我当作一个人来关心,关注我的快乐,关注让我眼里有光的东西,而现在,我就是个服务提供方,我只是你孩子的母亲。 ”

是啊,恋爱时候你侬我侬长相依恋,等回归生活的日常,人们似乎总是忘了,你爱她,因为她是她,而并非因为她是你孩子的母亲呀。

纪录片《你好,儿科医生》里介绍过这样的案例,患者是一个十三岁的女生,因为一直没有来例假,检查后发现是生理器官的先天性缺失导致的。抱着痊愈的期待带着女儿一次次问诊无果后,再次来到医生面前的母亲陷入了深深的自责中,觉得如果女儿无法生育小孩,未来的婚姻也不会得到幸福。

面对崩溃边缘的母亲,女医生安慰她说,“婚姻幸不幸福是多元素的,我首先是一个人,其次是女人,最后我才是一个母亲,母亲只是我们作为女人的一个角色而已。”

这句话,或许值得所有人思考,不光是女性,更包括男性。

千百年来,作为母亲的女性总是被鼓励守护在传统妻子的位置上,放弃事业,承担家务,面对家庭事故时总要承受比男性更多的负疚感和社会责备,而忍辱负重则是被赞美的。在众多的书写中,也不乏“只有成为母亲,女性的人生才算完整”的论述。

想起北大教授戴锦华解释自己为什么选择不做母亲时说的,“母爱,一定是爱的一种,而爱,一定是人类所可能拥有的最美丽的情感。”是否成为母亲,是每个女性自由而平等的权利而非成为女人的义务。

毕竟每一个值得被爱的她,不是生来就被赋予了“成为母亲”的使命,“无私”和“伟大”这样的光环也并非她必须要承受的生命重量。

妈妈,也是第一次做妈妈呀,她或许不完美,但就像三毛说的那样:“我知道,只要我活着一天,母亲便不肯委屈我一秒。”

我们,就这样在妈妈的牵挂里,一天天长大。

我常常想,母亲老去的过程,或许就是她变回小女孩的过程,到那时,千万别忘了用同样的爱去呵护她。

前段时间北京电影节展映中有部片子叫《苍山》,影片其中一条主线就是围绕女主“小妹”和患有阿兹海默症的母亲展开。

母亲生病后,回到苍山老家的小妹看着悉心呵护自己长大的妈妈,突然像孩童般出现在面前时,她决定将母亲带到自己的务工地照顾。

片中有一个让人十分动容的场景,女主回到家中发现客厅的床单湿掉却不见母亲的身影,一回头才发现母亲像个做错事的小孩蜷缩在卫生间一角,小心清理着自己的衣裤。小妹赶紧过去一边帮母亲清理,一边安抚着处在无助状态中的母亲。

作为女儿,看着昔日给你无限支撑和力量的妈妈变得脆弱,而你却无能为力时,人们能做的,似乎只剩下陪伴。面对一个衣食起居都无法自理的“大孩子”,片中小妹的耐心和温柔无疑是普天下儿女们的一个表率。

母亲在,女儿尚且能够尽孝,而还有一些人,用一生的时间寻找母亲,等待她的却是早已长满了荒草的一座坟。

5岁被拐,26年后终于找到家的杨妞花,今生却连母亲的最后一面也没有机会再见到。人贩子在接受审判时辩解当时自己犯罪是因为太年轻不懂,杨妞花痛苦地反驳她,“你说35岁拐卖我是太年轻才犯错,可我的妈妈32岁就已经躺在了坟头里。”

人们把为了让人贩子受到最严厉的惩治而四处奔波的杨妞花称作“复仇的战士”,当事情尘埃落定之后,杨妞花在一次讲述中说:我不过就是一个普通人,但是为人子女,我会为了父母成为“战士”。

不管是小妹,还是杨妞花,她们都因为“女儿”的身份,为了补偿对母亲的爱而耗费心力。但也正因为是妈妈的女儿,冥冥之中似乎有一种来自妈妈的力量,推着她们去追寻内心的真正向往,放下过去,在自己选择的人生道路上不断往前走。

因为是妈妈最亲爱的女儿,所以女孩们拥有了越来越多的出发和选择的权利。对妈妈来讲,孩子们去远方,是向前;回头,亦是向前。

因为是妈妈的女儿呀,她只要你平安健康,如此而已。

相信很多人都对《别让等待成为遗憾》这个公益广告不陌生,片中的妈妈经常挂在嘴边的话就是:等你考上大学,妈就享福了!等你毕业工作了,妈就享福了!等你结完婚,有了孩子,妈就享福了……

中国母亲的一生,似乎大多数时候都在围着儿女和家庭转悠。子女长大成人,她们却并不得闲,“奶奶”或者“外婆”又成为她们的“新事业”。

她们得心应手的在各种身份间切换,成为一个个小家庭中不可或缺的好帮手,她们坦然接受自己功能性般的存在,却唯独忘了走出家门去做自己。

正如写下《第二性》的女哲学家波伏娃所说:女人不是天生的,而是被塑造成的。她认为,女性被过于的物化,以至于她们也物化自己来追求男人眼中的魅力。

电影《芭比》中有这样一个镜头,为了摆脱自己开始变成扁平足和长橘皮组织的不完美状态,芭比一路奔波到现实世界中以寻求解决之道。当她坐在长凳上,看到身边一位装扮朴素却神态安详的老妇人,忍不住夸赞“你真的好美”,老妇人微笑着自信回答她说,“这我当然知道。”

是啊,女性之美,或许从来都不该由外界定义,女性来到这个世界,也从来不是为了成为人们标榜中的“贤妻良母”。

追求思想的独立,能够自我选择创造自己的存在,只要想,女性也可以去做她们想做的任何事情。

英国女作家伍尔夫就给出过建议,“希望大家无论通过什么方法,都能挣到足够的钱,去旅行,去闲着,去思考世界的过去和未来,去看书做梦,去街角闲逛,让思绪的钓线深深沉入街流之中。”

几年前,媒体争相报导过“逃跑的母亲”苏敏的故事,为了摆脱忍受多年的糟糕的婚姻状态,在帮忙把孙子带到读幼儿园的年纪后,她义无反顾的用她的毕生积蓄和部分来自女儿的赞助,驾驶着她的车,独自踏上了自驾穷游中国的征程。

纽约时报标榜她为“中国女权主义偶像”,她并不以为然,她从不觉得自己的出走行为是因为内心具备了其她女性没有的勇气,“我就是做了我自己想做的事情,活成了同龄的姐妹们想活成的样子而已。”

是啊,脚长在自己身上,路在脚下,当一个女性任何时候决定去做她自己,都还不算晚吧。