如烟,如訴,如柳。

2023-03-17 15:15:50 441 admin

柳树,是属于春天的。

烟雨朦胧的江南三月,或在白墙青瓦间,或于水畔小径旁,杨柳依依,点点鹅黄嫩绿如同水墨里那抹最温柔的颜色,渐渐在枝条上晕染开。风轻轻吹起时,你见它悠悠然来回轻荡几下;雨将下未下时,氤氲水汽中它又仿佛开始低语些什么。

想起有一回,也是春天,在杭州,和友人去附近公园散步,行至湖边,寻一长椅坐下,眼前的柳树,枝条在春风里摇曳,时而觉得在很远的天边,时而又好像是很亲近地拂在心间。那一瞬间的清凉,定是春天的恩赐。在这样的片刻,让一切烦扰也好,忧愁也罢,全都化在某一种柔软中,一颗心慢慢变得平静、清澈。

是啊,如果要在春天赞美一棵树,我想,大约会是柳树吧。

柳色,是藏着春天的心事生出来的。

就像夏天要看密密的竹林,秋天看枫与槭,春天最好看的莫过柳树。从深冬褐色的枝条晕开青绿之色,世人便知春天来了。

初初,那是一种俏皮的样子。遥看点点新绿,就如同被婴孩的肌肤轻触,只一下两下,却早已惹得人心软,忍不住停下匆匆脚步走近去细细端详——“呀,这是什么时候长出来的呢!”

慢慢,待春渐深时,柳叶成形,颜色似又着墨几笔绿来,树的姿态亦从孩童变身少女般曼妙轻盈。柳条在春风中轻舞,如同名叫春天的仙子,难怪古人言,“人妒垂杨柳,春风为染作仙衣”。

柳树是浑然带着一种烟雨气的。

即便在北方城市,如若偶遇一棵春天的柳树,也会因此而感觉周遭多了几分湿润如烟的江南气。

柳的气质,仿佛天然游离于水之间,湖水、雨水、雾霭、空气,你能感觉到它在潮湿之中最游刃有余。

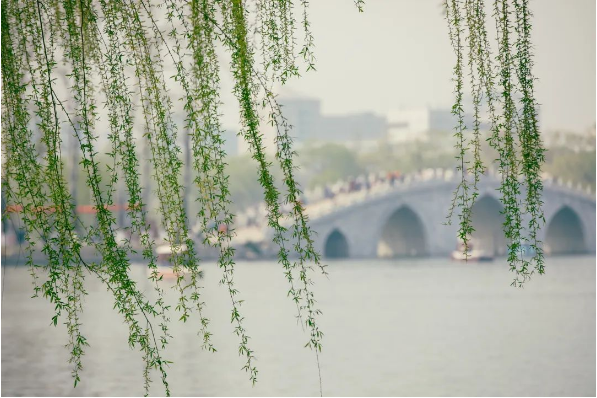

西湖的柳,有水一般的灵动。

“钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”

苏堤春晓,在南宋时曾为西湖十景之首,而它亦有一个别名——“六桥烟柳”。映波、锁澜、望山、压堤、东浦、跨虹,行走其间,以柳为帘,望湖山景色,别有一番情致。晴时,千条万缕尽垂丝,轻拂湖面,泛起一湖波光粼粼;雨时,柳丝雨丝难辨,连雨水之中也好像沾染了植物的香气;而最妙时,应属雾霭弥漫的清晨,柳披纱幔,人于其中,如同置身另一个混沌世界,再不为俗事所扰,物我两忘。

要知道,西湖的人,是如何都离不开西湖的柳的。

想起一桩事,去年西湖景观改造,意欲将临湖七棵病柳移走,改种月季,引发民间呼吁“还我柳树”。最终以官方向市民道歉,重栽柳树为止。虽是一场闹剧,好在结局圆满,反倒显出一些闹剧之外的诗意来。

中国人看树,不独独看树的外型,更重要的其实是在感受树的内在。

所以有杉树的正直,有槐树父亲般的庇荫,有竹的气节,有香樟的亲近……至于柳树,似乎有种天然的陪伴,好像与柳一处,便欢喜自生一样。缱绻、温柔——多是这样的心意。

在古代,柳因与“留”同音,而多被用来表达送别时的不舍与思恋。

昔我往矣,杨柳依依。

春风知别苦,不遣柳条青。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

柳条折尽花飞尽,借问行人归不归。

而柳的缱绻,也被用来调和园林中的氛围。

据说,清代李渔就很喜欢在园林中栽植垂柳,“柳贵乎垂,不垂则可无柳。柳条贵长,不长则无,袅娜之致,徒垂无益也。”因它是树木当中的春天,有着春的轻松和煦。

海丰老师也曾说起自己在一位艺术家朋友的工作室作客时,在茶室窗外,刚好能看到一棵柳树,每每抬头间隙看到柳条轻拂,便觉当下的时光更加轻盈可亲。

丰子恺昔日住在白马湖,看见人们在湖边种柳,特讨来一株,种在寓屋的墙角。因此给这小屋取名“小杨柳屋”,而他的画中也多见垂柳,独有一股灵动与生气。

先生在《杨柳》一文中,提到他赞美柳树的原因,不为别的,只为“昨天天气佳,埋头写作到傍晚,不免走到西湖边的长椅子里去坐了一会。看见湖岸的杨柳树上,好像挂着几万串嫩绿的珠子,在温暖的春风中飘来飘去,飘出许多弯度微微的s线来,觉得这一种植物实在美丽可爱,非赞它一下不可。”

这便是一个人,与一棵树最生动的关系了。

想象一个人坐在柳树下,反而不会感觉太孤独。

微风拂过时,像她在同你低语;细雨绵绵时,又像她在陪你静听雨声。柳树不会有太多的存在感,但她就像一个自在的朋友坐在你身边,即便半日无言,也能坐上半日。

因为她的陪伴多是往无声无息处走的,人心反而生出一种笃定的安全感,就像丰子恺的柳树一样,相交虽平淡,但陪伴却来得自在、长久。

在春天,赞美一棵柳树,

在春天,等待遇见一个如柳般的人。