間。

2020-01-09 14:22:59 782 admin

古人說:

方寸之‘間’有大呼吸

古人又說:

讀書得‘間’

然而山本耀司卻說:

‘間’這種美學只有日本才有

有時候中國的文化和歷史

就像一個喝酒愛斷片的醉漢

喝酒時才華橫溢和肆意表達

小兄弟日本就在酒桌上

小心翼翼地默默記錄下來

待酒醒之後

大哥就跑到小兄弟日本那裏求證

我昨天喝酒都說了些什麼

如果沒有去求證這事兒

漸漸就忘了出處

日本人就覺得這是他們的美學

中國人就覺得好像還真是這樣

時間空間世間

陰陽之間濃淡之間疏密之間

天地之間萬物之間虛實之間

⋯⋯

中國人把最重要的詞

都給了‘間’

怎么可能我們沒有這種美學呢

贝聿铭關於‘間’的理解

間的美學。

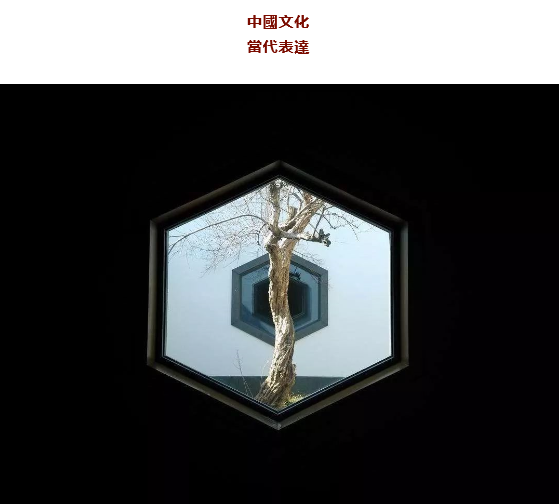

什麼是‘間’呢?依照贝聿铭的理解,他拿窗戶為例:“在西方,窗戶就是窗戶。而與西方人不同的是,中國人從來不把窗戶當作窗戶,而是當成一幅畫,在方寸之間形成的大呼吸、大逍遙、大自在⋯⋯。”

如果窗戶可以延展成一幅畫的話,就會無限延展,就像詩詞有二十四品一樣,‘間’的美學也會延展出不同的‘品’,例如:造、借、偷、竊、入、掛、展、閱、設、窺、耀、悅、遮⋯⋯。不同的品,就可發展不同的美學場景出來。

簡單的理解,兩者為‘間’。但與西方不同,西方美學認為兩者僅為區隔,但東方美學認為兩者關係之奧秘就在這個‘間’字,由模糊到清楚,由單一到變化,由線型到多維,由日常到哲學,由生活到美學⋯⋯。間,讓我們看到一個不同和多維的世界。

你我,陰陽,天地,萬物,疏密,濃淡⋯⋯,漸漸,‘間’的浮現,便是文化的浮現,便是感知、認知、覺知的浮現,便是生活活法的浮現⋯⋯。

‘間’的‘品’延展|窺

與西方美學不同的是,東方美學非常講究“之間的關係”,窗戶不是窗戶(看山是山;看山不是山;看山還是山),而是能量的互換、是景色的偷竊、是書畫的描繪、是靈性和神性的溝通、是四季入室、是田園牧歌的賞閱⋯⋯

‘之間的關係’中‘之間’的微妙,便是我們所說的‘間’。其實,‘之間’也可演變成‘之上’,中國美學於是就成了詩意美學;‘之間’演變成‘之中’,就成能量美學;‘之間’演變成‘之內’,就成氣質美學⋯⋯。

如果‘之間的關係’,處理得剛剛好、恰恰好,便是‘中’字,也是‘妙’字,就如同:“胭脂用盡時,桃花就開了”那樣行雲流水、天衣無縫。

間的美學,在中國的園林中也無所不在。從哪裏走,到哪裏停,向哪裏看,在哪裏坐,到哪裏談⋯⋯小小的庭院,由無數個‘間’組成,設定即進入,一切都是間的設定和進入,如何最舒服、最釋然、最輕鬆、最雅意、最逍遙、最自在,這就是‘間’的精髓。間,以‘心中有形、有韻、有境、有勢、有氣之設定’,來溝通無形和能量之間的關係。

看似無序,實者井然。一樹,一草,一池,一石,一木,一桌,一亭,一花,一窗,一雕,一琢,一磚,一瓦⋯⋯均安放在東方審美的‘間’中,和諧有趣,雅意閒心。

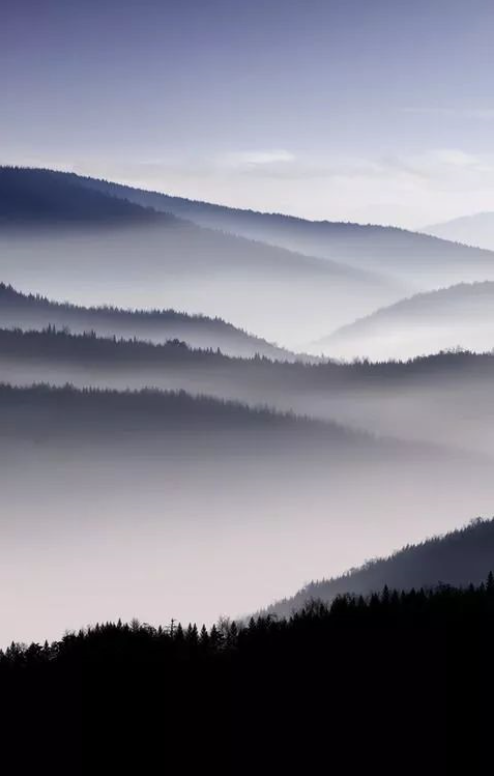

淡淡薄霧、遠近不同、橫看成嶺、光線折射⋯⋯,便是‘間’的美學。自然造化,原本沒有美,只是人有了意識、有了感知之後,便有了美。間的審美意識,其實是認知、覺察和發現的力量,真、善、美從來不是道德的修為,而是我們與世界溝通時的態度和境界而已。良知,也不是我們通常說的良知,而是更接近真善美中的善,善於發現、善於思考、善於運用⋯⋯中的善,即我們與世界溝通的能力和力量。

安藤忠雄關於‘間’的理解:讓神性(自然之物)更接近神性(宗教)

王陽明說:“汝未看此花時,汝花於汝心同歸於寂;汝來看此花,此花顏色一時明白起來,便知此花不在汝心之外”。唯心和唯物永遠是硬幣的兩面,強調任何一方,均是對另一方的抹殺。就如同顏色一樣,世上的顏色只是一個偽概念,實際上只是光線折射到物品上光波的長短而已,只是在人腦的神經中轉話成顏色和色彩,其實在自然界中和物理上根本不存在。

因此,‘心’和‘物’之間的多維,便是世界和文化的多維,也是思想的多維,哲學和美學都是因此而生。與西方美學不同的是,東方強調的是‘生’的概念,於是事物與事物之間的‘間’,人與人之間的‘間’,人與物之間的‘間’,東方人覺得它很奇妙,天生就有哲學的味道,於是就把所有重要的詞都給了它。

間的力量|分開,才有力量

黑川雅之在《日本的八個審美意識》一書中說道:“‘間’究竟代表什麼,幾乎沒有人能給予清晰的回答。甚至連日本人自己,或許都沒有搞清楚”。在中國,我們忘卻的詞不僅有‘間’,其實還有‘之’,這兩個詞其實都與道家有關,王義之、王羲之、王獻之因信奉道家,故此都帶一個‘之’字。

‘之、間’分開閱讀,我們便更容易讀懂‘間’的含義和能量。如果以事物整體的概念,很難讀懂‘間’的概念,反而個體和個體之間,就很容易理解‘間’的概念,‘間’簡單理解就是縫隙和間隙,然後事物的微妙,就微妙在間隙之間。只有讀懂微妙,才能對事物的真義心領神會。

山本耀司在他的書中,把‘間’描繪成飛鳥腋下的空氣,這個比喻很形象,就類似我們中國人所說的呼吸、氣場、韻味、變化、情感、無空、留白⋯⋯。

有時候很難用言語說一個詞,在你腦海中它是如此的清晰,一說出了就模糊了,‘間’就是一個這樣的詞。大抵上,優秀的音樂作品,都在節奏上時而有零點幾秒的延遲,時而又快出那麼一點點,聽起來似乎不合規矩,但又覺得很有溫度和情感,很玄妙,這個大概就是類似我非常看重的‘間’。

馬寅的神性和靈性之作|阿那亞—孤獨圖書館

‘間’的存在,是為了讓‘模糊’變得的‘清晰’起來,就如同時間和空間的概念。同時,也是讓溝通變得更容易和生動,美學變得更有意義和價值。溝通天地萬物,便逐漸讓我們擁有一種更強的力量,讓我們不只看到人性,也看到神性和靈性的力量。

阿那亞的孤獨圖書館,便是馬寅的神性之作,業界許多人常說阿那亞的模式是不可複製的,其實不然,馬寅只是採用的‘寺院的模式’而已:面對大海的神性(自然造化),一般人無法與之溝通,於是馬寅便請設計師董功設計了一個靈性的建築與其對話,人在其中,狀態便如獨自開車時那樣,思維即集中又放鬆,可以展開心與物的對話、我與它的對話、我與我的對話⋯⋯。

這便是‘間’的力量,它就像在‘公域’空間中放入了一個‘私域’空間,讓人可以神通三界(類似家庭中洗手間,可以讓人聚思寧神、神思飛揚);也像在‘神性’和‘人性’之間,放置了一個‘靈性’的轉化器,用‘空間’概念,打亂‘時間’的秩序,發了一會兒呆,醒來時才發現一下午都過去了。而寺院也是在一個有‘神性’(風水特別好)的地方,造一個‘靈性’的建築,讓人體會“山間才數日,世上已千年”恍惚又奇妙的生命體驗⋯⋯。

然後,時代正在唾棄人類,教育的僵化和靈性的匱乏,讓生活在‘北上廣深’這種精緻盆景中的人們,逐漸喪失了天地萬物溝通的能力,假裝生活在‘時代’前列,實則與‘世界’無關。縱觀許多設計師,多數也沒有這種直接與天地萬物溝通的能力,從互聯網和圖書中獲許的‘知識’和‘資訊’,假裝生活在潮流的前沿。

這個時代最大的錯誤,就是人們把‘知識’當代‘文化’。文化是什麼?不是停留在過去的歷史文化和傳統文化,而是你與世間萬事萬物的互聯,知識只是認知,文化卻包含認知、感知和覺知。

記得剛入廣告時,一位廣告圈的前輩告誡我們說:“如果你們要想抄襲,你就抄襲源頭,抄襲那種真正震撼你的事物⋯⋯”。中國有句成語叫做:得意忘形,其本意就是‘得意而忘形。安藤忠雄年輕時,想做建築設計師,一旦掙夠路費,就出國觀摩建築大師的實體建築,用‘震撼’來讀取建築設計大師的真義⋯⋯。

氣、韻、勢⋯⋯,這些活性物質,很難從視頻和圖片中就能獲取的,只有現場感受和對話,才能獲取。現在有一個非常好的現象就是:甲方越來越有文化,越來越懂文化,甚至比乙方更懂,有時還要高幾個維度,甲方想找一個和自己緯度一致的設計師越來越難。因為,甲方對話的是天地萬物,是時代潮流,是文化和商業的平衡⋯⋯,乙方對話的只是甲方⋯⋯。希望甲方能逼迫著乙方快速成長。

問與間。

在中國老話中,強調一個人有本事,不是有知識,而是有學問。

“學問”這個詞再換成西方的理解就是“一切的偉大,均源於好奇”。好奇即問,然而現代的教育正在抹殺好奇,畫家老樹在談話節目中說:“他希望學校的校訓改成‘懷疑一切’,學校領導說,那怎麼可以,我們的教育是‘相信一切’。老樹又說,這句話不是我說的,是恩格斯說的⋯⋯”。

我經常問應聘者:“文化是什麼?”

似乎許多非常熱愛中國文化的人,就根本就沒有想過這個問題。問的多了,我發現四個字就可以解釋這個問題,這四個字就是:門、問、閱、間。讀書得間,字裡行間,是閱和間的關係;問的多了,就入門了,是問和門的關係;最有思議的就是問和間的關係了⋯⋯。

莊子說:“獨與天地精神往來”。便是我們與天地萬物之間的溝通,溝通多了,就發現“天地有大美而不言;四時有明法而不議;萬物有成法而不說”,於是我們就替它言、替它議、替它說,於是便有了我們對天地萬物的認知。

這便是‘問’和‘間’之間的關係,口中多出那一橫,便是我們的文化和認知。那一橫也可以解讀成:“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,也可以解讀成:“日知成智”,還可以解讀成“格物致知”、“心即理、知行合一、致良知”、“真、善、美”、“萬法皆識”、“吾心自足”、“以自己為師”,甚至“日用而不自知”⋯⋯。

‘問’和‘間’的關係,其實便成了:心與物之間的關係,我和它之間的關係,我和我之間的關係。許多人之所以成為天才,多數不是擁有天才的頭腦,而是擁有天才的習慣。在文藝復興時期,之所以大師雲集,是因為文藝復興人擁有旺盛而又飢渴的好奇心。

達芬奇有一個小本子,每天上面寫滿了我要問誰什麼樣的問題,例如鸚鵡的舌頭是什麼樣的?一個小本子上寫滿幾千個各種各樣的問題,遇到比自己某方面強的人,就不斷地問問題。

這便是‘問’和‘間’的關係。

文化於是就成了‘問’和‘間’之間那多出那一橫,變成思想和表達,變成集體的意識、集體的潛意識和集體的無意識,它隱形的力量,就成了‘日用而不自知’的隱藏和折疊,甚至你在逃離它、遠離它,甚至在反對它時,你還在‘日用而不自知’地運用它和使用它。

間是什麼。

王陽明身上有一個著名的故事:對著竹子,‘格物致知’格了七天七夜,格到自己吐血,差點連命都沒有了。那它到底在格什麼呢?什麼才是格物致知呢?

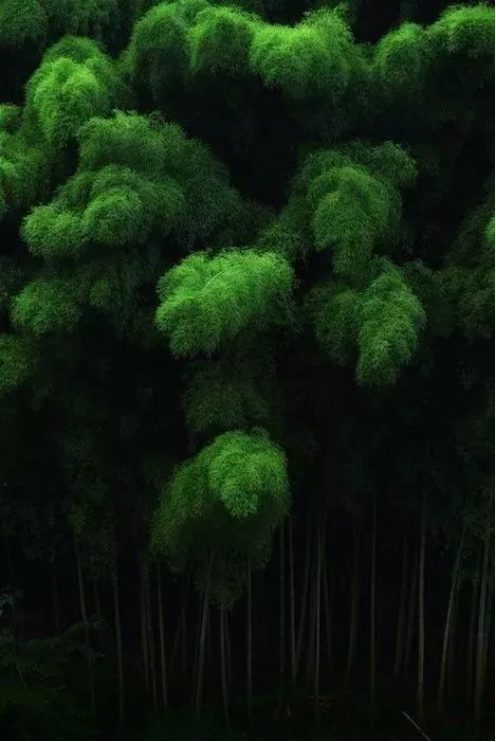

格物致知的官方說法是:推究事物的原理,從而獲得知識。以誰最中國的說法就是:探知‘之間的關係’。那為何王陽明都格出血了,也沒有格出‘事物的原理’呢?因為他沒有目標和方向。如果說他為了美學,那竹子的美,就在疏密之間、濃淡之間、榮(竹)枯(石)之間、透射之間、虛實之間⋯⋯。

就如同鄭板橋,在月光下觀看竹子,忽然發現竹子背後的白牆,就是一個畫布,而月光就像畫筆,把竹子的虛實、疏密、濃淡、榮枯、透射‘之間的關係’表現的淋漓盡致,從此畫技大漲,成為一代畫竹大師。

王陽明和鄭板橋同樣是格物致知,一個人能格出來,一個人卻格的吐血,就在於一個人是知行合一,而另一個人卻是憑空格物。因此,王陽明龍場悟道才悟出‘知行合一’‘悟性自足’。

中國文化很有意思,依照木心的說法:“春秋戰國是哲學的黃金,奇就奇在出來一批天才⋯⋯。不幸,中國從那以後不再出哲學家了,吃老本吃了兩千多年,坐吃山空⋯⋯”。依照他的說法,中國只有一個半哲學家,一個是老子,半個是莊子。我可能比他稍微樂觀一點,王陽明也算半個。而中國文化的思想和表達,基本上可以這樣劃分:春秋戰國之前為思想,之後多為表達而已。

自秦漢之後,社會體制已經逐漸成型。統治者已經不再需要春秋戰國時思想上的百家爭鳴,儒學就成了顯學,開始凝固思想和認知,讓思想難以昇華,就成了統治者和儒者的共謀。歷史上,除了宋代朱熹,能夠稱得上聖的幾乎沒有,直到明朝那次陽明龍場悟道。

從此,中國便再沒有探索‘之間的關係’哲學家了。‘間’的概念也漸漸淹沒在日常的麻木當中和整體概念的混沌當中,只到民國,蔡元培提出‘美育’的概念,以美育取代宗教,其背後的邏輯是:用美學的覺醒,倒逼“善和真”,喚醒我們與世界萬物最樸素的溝通能力。

但是人們常常誤解蔡元培這套理論,認為蔡元培這套理論不可以救中國。其實,‘真、善、美’與王陽明的“心即理(真|溝通)、知行合一(善|善於)、致良知(美|覺醒)”完全對應,如果執行,皆可‘人人皆為堯舜’。可惜,沒有然後⋯⋯。

間,被這個愛喝酒斷片中國文化的醉漢完全忘記,以致我們至今還相信它是日本美學的意識。之所以現在再提起,是因為中國的多維美學意識,已經淹沒在線性知識的‘理所應當’和‘習以為常’當中,而莊子的“獨與天地精神往來”已經很少人才能做到,而真正的文化自信其實是三種關係的再思考:心與物之間的關係,我與它之間的關係,我與我之間的關係。

人的重新還原能力和重新界定能力,是安藤忠雄所說的“擁抱歷史,我們需要分析;擁抱未來,我們需要創意”中的關鍵,而中國文化意識、美學意識、哲學意識尋找,即是“擁抱歷史,我們需要分析”中的關鍵,未來,海豐會把中國的美學意識一一寫出來,只是思考甚淺,權當拋磚引玉。因為,這只是“回過頭來再出發”的開始⋯⋯。