為什麽只有中國人悲秋?

2025-09-19 09:26:07 64 admin

初秋的雨,总是在夜半悄然降临,她淅淅沥沥,冷冷清清的摇落人间,打搅了虫鸣与凡尘的梦。

雨从玻璃窗上流过,像是给世界套了层滤镜,有时清晰、有时模糊,有时竟渐行渐远。

若是看久了一晃神,时间都好似不再流动,雨落的声音也越来越模糊。

半梦半醒间,仿佛进入了王维“空山新雨后,天气晚来秋”的诗境,寂静、空灵,再无一丝凡尘的杂念。

在精神极致的静谧中,万物走向衰败的戚戚声,忽然清晰了起来。一种如落叶般细微、脆弱的悲悯,在凋零中油然而生。

似乎只有中国人,才对季节的变化有如此敏感又浓烈的感情吧?不仅要入诗入画,还要永恒的沁入魂灵。

作为夏与冬的过渡,气温变化最大的秋天,是一年中色彩最丰富、层次最鲜明的季节。

她像是天地以最温柔又最炽烈的笔触,在时光画布上挥洒的杰作。

没有春之稚嫩、夏之浓烈、冬之肃穆,只是贪婪的将矛盾融为一体,勾勒出生命轮回中最具诗意的过渡。

如果您在秋季,穿行于中国的各个城市,一定能看到最丰富的色彩与风景。

北京一到了秋天,就成了「北平」。紫禁城的红墙金瓦,与湛蓝的天空、角楼旁的银杏叶,形成了鲜明的对比,色彩之丰富、艳丽,一如走进了旧时的秋色。

地坛公园、钓鱼台银杏大道的银杏叶,像是撒了一地的金辉;香山红叶更是秋天的「主角」黄栌、枫叶层层叠叠,红得像火,又像是紫禁城最有老味儿的宫墙,成了北方秋色最生动的一笔。

新疆的秘境喀纳斯,被誉为天神打翻的调色盘。

每次走进其中,都有一种不在人间的错觉。蓝到宛若宝石的湖水,环绕着五彩的森林,金黄的白桦林、碧绿的冷杉、火红的欧洲山杨互相交织在一起,像极了文艺复兴时期的油画。

尤其是仲秋的清晨,一层薄雾缭绕其间,如神来之笔,将喀纳斯晕染成了仙境。每一种颜色和带给人的感知,都是原始、磅礴又令人震撼的自然能量。

清雅朦胧的江南,秋天来得稍晚,只是她若来了,一定要配着桂雨和薄雾,倒显得格外细腻、温婉。

其中杭州的秋色是闻得到的。满觉陇、西湖边的金桂、银桂盛开,空气中弥漫着甜香,那星星点点的鹅黄色小花,如秋日如期而至的信使。

西湖边的北山街,梧桐叶渐渐染黄,倒映在湖面上;灵隐路的无患子亦是一片金黄,与常绿的树木相间,形成一种安静而高级的配色。

不过上述的自然之美,总觉得无法将秋天的颜色诠释得淋漓尽致。反倒是文人,用黑白的文字反倒描摹出了秋色的意境。

像是杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,以白露、霜华、月色的冷白,勾勒出秋的凄清与思乡之情,他的「白」竟比五彩还有韵味。

再如王勃的“秋水共长天一色”,表面上写的是湖天相接的青碧色,表现秋日的空灵与澄澈。

但这里的「一色」,远不止是物理颜色的相似,而是象征着物我两忘的精神境界,与庄子“天地与我并生,万物与我为一”产生了哲学共鸣。

当“秋水”褪去夏日的浑浊,秋色愈发深邃和宁静,一个超越时空的永恒画面好像应运而生,客观的时间也在无限的留白中凝固在了此刻。

如果跳出东方的审美,「枯」与「萧瑟」是很难和美产生联系的。

深秋时节,渐寒的风雨褪去了草木的繁华,人间露出了清瘦的筋骨,只剩些倔强的枝桠,带着几颗孤独的果实,「刺」向灰白的天空。

身在其中,最大的感触还是悲戚和惆怅。

可或许是中国人和自然有本能的联系,也可能是先民对四季循环有更深入的思考,我们竟能剥离枯寂的表象,抵达生命本质的深邃之美——

在不可抗拒的自然法则里,茂盛必然走向凋零,繁华终将落尽,枯荣交替是世间的不可更改的常态。

而「枯」作为循环的一个阶段,外物的凋零只是表象,其实在枯槁的枝条内部、在深埋泥土的根茎之中,生命已经开始积蓄能量,在下一个春天寻找着自己的出路。

所以枯枝映月,落叶归根,其实是悲鸣中酝酿已久的新生。

作为看客的我们,好像也可以随着飘零的草木,跳出个体生命的循环,进入到四季更替的轮回之中。

若能知晓重生的必然发生,慢慢放下对「永恒」的执念,或许就能接受平凡生活的静谧与深沉。

因此,「枯」的意象可以被视为生长在寂静中的坚韧,亦或是绝境之中,一场向死而生、超然物外的「悟道」。

如此深远的意象,敏感的文人自会感同身受,更会「落笔生花」。

元代画家倪瓒,画作构图极简,堪称表现枯淡之美的宗师。他的《虞山林壑图》荒寒、寂寞到了极点,仅通过空亭、枯树、远山、留白等寥寥几笔,就绘出了不食人间烟火的清高与孤傲之感。

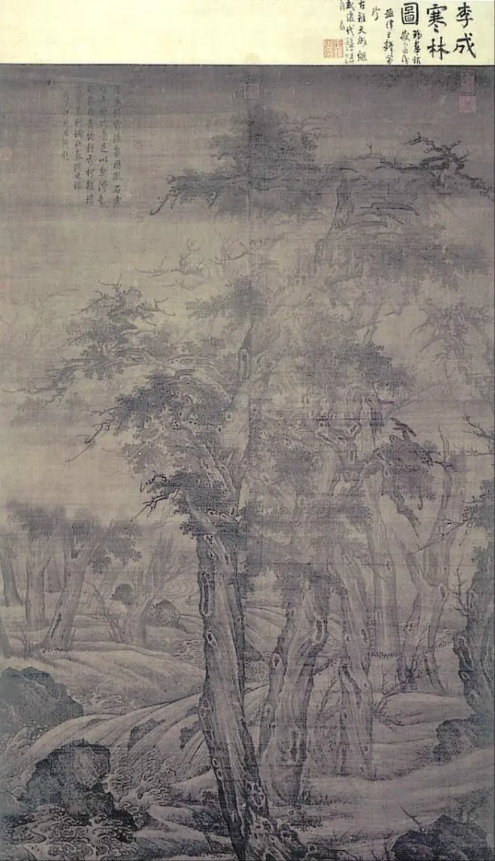

宋元以来,文人又极偏爱《寒林图》。常以落叶后森然耸立的树林,映衬出坚毅、冷峻的枯美。

以画家李成的《寒林图》为例,通过细笔勾勒树干与皴擦树皮,便展现了远处寒林的一身傲骨。其「气象萧疏,烟林清旷」的艺术风格,与独属于秋天的枯美意境。在此间体现得淋漓尽致。

李成 《寒林图》(局部)

此外,李商隐的“留得枯荷听雨声”,马致远的“枯藤老树昏鸦”,陈羽的“枯桐叶落枝梢折”,皆是「枯」的叠加,勾勒出了极致的苍凉与孤寂之美。

顺着大师的笔触,我们好像也慢慢放下了对繁华的执着,学会了欣赏枯枝的线条、残荷的姿态、落叶的归途。

生命本身的流动与变化,在凋零与无常中,也慢慢变成了宁静与坚韧。

早在两汉的《礼记·月令》,就有“凉风至,白露降,寒蝉鸣”这样看似是秋天朴素的物候,实则包裹着一丝悲苦的感知。

生长和扎根在土地中的中华人民,在长达几千年的历史中,最熟悉的从来都不是史书上的王侯将相,而是春去秋来的自然法则,以及因为天气等不可抗力,导致民生疾苦的岁月无常。

如果说枯是一种对生命的感知,那悲就好像是劳苦大众逃不过的宿命。

秋天尤其如此,秋风萧瑟,那份清冷乃至于凄清的「气」,作用于人的身体,先平生了一丝感伤。若是收成稍欠,或者仕途受挫,更会化为我们彻骨的阴郁与忧愁。

这种对命运沧桑和人生苦难的体验,慢慢内化成了民族的普遍共识,甚至是共通的生命感受。所以中国的文学史,某种意义上也可以被看作为一部悲秋史。

早在屈原的《湘夫人》中,就曾书写过中国文学中最早的悲秋画面——“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

秋风吹拂,洞庭湖泛起波浪,树叶飘落,自然的风景与湘君盼望佳人,却就等而不至的惆怅心情完美的融合在了一起。景即是情,情亦是景。

文学上继承自屈原的辞赋家宋玉,又以《九辩》的:“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮,草木摇落而变衰”。第一次将「秋」与「悲」直接联系在了一起。

他以深秋时弥漫在天地间的悲凉氛围,奠定了秋的审美感受,也开创了「悲秋」的文学传统。

到了盛唐最悲苦,却又最开阔的「诗圣」杜甫笔下,悲秋更是到了全新的境界。

那首镌刻在文学史的《登高》,以“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台”几句,被誉为「古今七律第一」。

前两句写的是秋景之苍茫壮阔,后两句则将个人身世之悲,融入浩大的秋景之中,使个人的哀伤,有了震撼人心的历史沧桑感。

王国维曾在《人间词话》中,将悲剧提升为美学的形态,那《登高》无疑是「以悲为美」的巅峰之作。

不过悲的美感,以及我们对悲美的喜爱,难道是刻进民族基因的消极么?

在我看来,中国人独特的审美观,实质是对生命苦难的深刻体认、对自然与自我联系的艺术化提炼,以及每个四季轮回时,对个体存在价值的叩问。

我们欣赏的不是悲伤的情绪本身,而是剥开情绪的表象,发现深藏其中的哲思——

人的生命只有几十年,却可以看到几十次自然界死亡与新生的轮回。但在更长的时间维度中,个体的存在只是须臾,正如每年秋风乍起时飘飞的落叶,终究会归于泥土。

所以既然“吾生有涯”,悲的尽头,其实是“好在我们曾经存在”的怅然与宽慰。