陶瓷,CHINA。

2025-01-14 10:31:30 273 admin

当一捧泥土,被先民意外烧制成型;

当一件器物,彻底改写了人类文明;

当古代西方,以此为华夏之名……

陶瓷,这件与我们一同脱胎于泥土,又相濡以沫几万年的器,一边散发着绝代风华,一边又在生活的细微之处,时时刻刻方便着我们的衣食住行。

时至今日,身边的陶瓷制品越来越雅致、细腻。可总感觉看似精美的器物中,唯独少了些灵气,好像一件容易被忽视的工艺品。

直到看到旧时的陶瓷,在一方空间中,流露出古朴、悠长的气韵,周边的气场也因为她的存在,霎时间自然、活泼起来。

这时才体悟到,人与物之间的感知如此亲切,尤其是串联起中国地理与历史的陶瓷,与「本我」和「内心」如此贴近。

在遥远的远古,陶瓷应该是我们和自然的第一件「定情信物」。

当人类驯服小麦、修建房屋,拉开了农耕社会的序幕,原本赖以生存的磨制石器,便不足以满足越来越多元的日常需求。

一无所有的先民,反倒有无限的探索空间。也不知是灵光一闪,还是自然不经意的启迪,他们将手边的泥土,放进了曾经点亮人类文明的火焰之中。

于是,泥土奇迹般地有了形状,凝固为可以承载水和食材的器物。

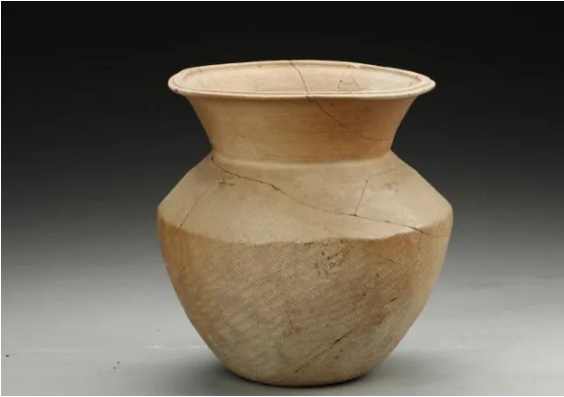

距离景德镇不远的江西省万年仙人洞,考古人员发现了人类最早的栽培稻遗存和原始陶器。

看似粗糙的器物,是人类文明的标志性节点,亦是中国人与自然格外亲近的佐证。

此后10000余年,陶器的制作工艺愈发成熟,器型和装饰越来越丰富。到了东汉时期,由高岭土或瓷石制成的瓷器也应运而生。

老百姓对美有天然的追求,对好用、耐用的器物更不会无动于衷。所以陶瓷制品迅速在全国各地开枝散叶,衍生出了大量生产的「窑口」。

据不完全统计,安徽、北京、福建、广东、广西、湖南、河南、河北、江西、山西、浙江等水草丰茂、土壤肥沃的地区,都是著名的产地。

如繁星般遍布各处的「窑口」,因为水质和土质各有所长,匠人的生活经历、审美取向也有所差别,连老百姓的使用方法、用途都不尽相同。所以不同的产地,便孕育出了不同风格和美学的器物。

在明代景德镇「一统天下」之前,它们浓缩着各个地区的文化与风土人情,展示着不同的气质与风采。

曾经,我们距离陶瓷与其中华夏文明的绝代风华,如此接近。

北方的窑口,近百年几乎已不为人所知。凛冽的风沙,埋葬了被遗弃的窑口,也埋葬了它们辉煌的过去。

可即便是在最风雅、简约,对器物要求最高的宋代,这里的陶瓷,也是绝世独立的佳品。

经过自商周时期漫长的演化和发展,宋代时距经济、文化中心不远的河南、河北、陕西、山西等地区,瓷器烧造的技艺愈发成熟。

加上农耕与草原文明在生活方式和审美上的碰撞,成就了北方民窑的盛世。

各地的窑口,汲取着不同风土的气韵,在风格上百花齐放、各有所长。并且随着车马,陶瓷走出了地区的限制,互相借鉴、融合。最终酿出了几大传世的名窑。

位居宋代「五大名窑」之首的汝窑,因窑址位于河南汝州境内得名。

此地不仅水草丰茂,还有方解石、钾钠长石、高岭土、石英等自然资源,为陶瓷的制造提供了先天的优势。

据传说,一次偶然的烧制时,因为没控制好火候,导致温度过高。未曾想本以为要被废弃的器物,出窑后表面竟平滑细腻、光彩照人,与汝州茂林修竹的环境,有异曲同工之妙。

于是经过原材料、温度和工艺的调整,有「玛瑙为釉古相传」之美誉的汝窑终于问世。

虽是北方的窑口,但得益于优质的高岭土,和越来越成熟的工艺,汝窑绽放出了统一南北审美的釉色,所谓“似玉、非玉、而胜玉”。

加之造型上,汝窑继承了商周以来,北方陶瓷器古朴大方的形制,两相结合,这件得之自然的器,迅速被吸纳进了「庙堂」之中,可与商彝周鼎比贵。

同样出自河南的钧窑不遑多让。

特殊的水土,为钧窑赋予了细腻、坚实的胎体。含有铜质的釉料,在独特的烧制方法中,更是会「窑变」出五彩的颜色,所谓「进窑一色,出窑万彩」。

欣赏钧窑,与游览自然无异。半浑浊的釉面呈现出的乳光状态,消解了玻化的艳丽,反倒有霞光万道,瑞彩千条的美感,以及流水般流动的神韵。

更难得的是,一件钧瓷从选料到烧成需经过72道工序,只有胎体、釉色、造型、细节等环节全都符合要求,才能送进宫内,细腻的工艺可见一斑。

可能正是源于几代北方匠人对铜红釉的研究和实验,以及对艺术品天真烂漫,无边无际的想象力,才创造出了这件稀世珍宝。

民间那句“家有万贯,不如钧瓷一片”的谚语,是对钧窑艺术价值和商品价值的最好证明。

一河之隔的河北省,则以水墨画风的磁州窑,展现出了不同的美学风格。

作为北方最大的民窑体系,磁州窑受地区的限制,用料远不如上述两大窑口,早期的成品稍显粗糙,更契合我们对北方陶瓷的原始想象。

可为了在实用、经济的同时,呈现出更美观的效果,匠人们不断实验,终于在宋朝时,形成了自己的风格与特征。

首先是在制作本身,为了弥补土质疏松、杂质过多导致的凹凸不平,磁州窑用少量白色的优质瓷土,制成「化妆土」,覆盖在胎体的表面。

一个小小的改变,让磁州窑在极致追求美的宋代,有了生存的空间。

其次是在美学风格上,不知是有文人入局,还是匠人们的喜好,磁州窑以白釉为纸,挥洒出了中国绘画与书法的锦绣。

更立体的画纸,让水墨画和文字生动起来,仿佛陶瓷不只是个器物,还是一件传承已久的艺术品。在闪耀于宋朝一代的同时,也为后景德镇青花及彩绘瓷器的发展奠定了基础。

此外,定窑、耀州窑、邢窑等遍布于北方的窑口,没有跳出商周时的审美取向和造型特点,都具有浓厚的生活气息,除了输送给皇家的窑口,器型也往往率真粗旷,不拘一格。

可在色彩上,各地又借地区的风土与原材料,绽放出了不同的华彩。

所以如今品鉴北方的陶瓷,先是感慨于匠人们手艺的精巧,与想象力的丰富,又好像展开了一场自然之旅,那或青或红或黑或白的颜色,不就是北方的山水嘛。

位于浙江宁波,以青瓷闻名的越窑,在东汉时诞生过中国第一件陶瓷制品,所以也被誉为「母亲瓷」。

到了盛唐,陶瓷的格局分为南青(越窑)北白(邢窑),越窑始终是南方窑口的代表。

虽然技术算不上大成,可将肧体与火分离的新方法,让本就坚固、可靠的陶瓷,器型更端正,胎质更细腻,釉色更晶莹。

温润如玉的感觉,和此时闪耀于文坛的诗人不谋而合,加上青瓷的颜色与茶汤最为相衬,所以在文人雅士的推崇下,青瓷的风头一时五两,有“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”等诗词为誉。

但随着宋朝时陶瓷制作技术的高速发展,以及文化、经济中心随南宋政权南迁,越窑逐渐被取代,龙泉窑、景德镇等窑口,不仅取得了长足的进步,还大有一统天下的趋势。

以粉青、梅子青的釉瓷色为名的龙泉窑,在北宋早期,集越窑、瓯窑、婺州窑等窑口所长,发展迅速。

时至南宋,因为匠人随政权南迁,多次上釉的技术和烧成气氛的控制,被应用在龙泉窑中,使陶瓷的釉色更纯正,釉层更醇厚,青瓷的釉色之美,终于有了大成。

过去,海外提到陶瓷时,之所以会联想到神秘的东方古国,便和龙泉窑在宋代时的大规模出口不无关系。

当这些温润的器物,蕴藏着文人社会的审美追求和精神空间,以美的形态呈现在外国人面前时,不懂的人,也会为陶瓷如玉的美所震撼。懂的人,则能从物中看到华夏文明的精神深处。

说起陶瓷,怎能绕开景德镇呢?

在江西肥沃的土壤中,文人的风采、匠人的技法与自然的恩赐,共同缔造了“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”的瓷器,与千年窑火不断的中国「瓷都」。

所有南方的窑口中,景德镇之所以脱颖而出,原材料和制作者的匠心是基础。

借着世界范围内,都算得上最好的高岭土,景德镇先是在北宋始创「影青瓷」,其釉色近白,青色在若有若无之间,是白瓷向青瓷的过渡,也仿佛倒映着江西的山水。

到了南宋时,融汇北方的技术和审美后,又成功创烧出白瓷、青花瓷、釉里红、青花釉里红等新品种。从此,瓷器不再以单色为主,景德镇也逐渐走到了领先的位置。

后世称景德镇的陶瓷为「瓷国之瑰宝」「中华民族文化之精华」,便是从南宋时开启的盛世之旅。

到了明朝,景德镇更是成为全国最大的窑口,集各地陶瓷之精华,各匠人、文人之所长,取得了更高的成就。

所谓天下归一,不仅是审美的高度统一,也是我们文化繁荣、民族融合的见证。

窑口和陶瓷之所以是中国最独特的文化和文物名片,离不开脚下的土地。农耕文明中,我们生活的一切必需品,都取自于它。到了人生终点时,还要将身体还于土地。

这份相互依存几万年的感情,孕育出了陶瓷这件定情信物。陶瓷不只是器物,还是我们和土地、山水与生活连接的证明。

宋代的周敦颐在《通书·文辞》中,形容过这份关系,所谓“以文入器,以器载道”。

古代中国,讲究山水逻辑和感知思维,我们在看到宋朝或李朝的器物时,之所以会感觉安然和舒适,或许是精神在不经意间与器融为了一体。

想起并不知名的长沙窑,它没有青花绝美的釉色,也没有磁州窑黑白相间的震撼感,只是在有些粗旷的器物上,写下了些最接地气的文字。

它简约、大气的好像古代文人的隐居生活,在山水之间,挥洒出生活的诗意和惬意,再用手边的器物,泡一壶茶、做几句诗。其中的安然、舒适,不用刻意,也无需多高级,便流淌出了器物的浪漫和深情。

或许中国陶瓷最不可取代的精神和魅力,便是和我们的生活息息相关,触手可及。