满足你嘴巴的寂寞。

2020-11-16 16:04:21 620 admin

霜降,秋冬之交。万物凋零,大地萧索,生机渐藏,古人讲这时分最宜平补,以养后天。古人以食、以时养生,远比我们懂得珍重自身,敬畏自然。

现在的我们,不愁吃喝,却总是食之无味,嘴巴寂寞。广告牌上调侃着人们嘴巴寂寞,并宣称几包零食就可以缓解此种寂寞。殊不知,此种寂寞愈演愈烈。

嘴巴的寂寞,有时是茫然无措,打开外卖界面,琳琅满目,犹豫半晌,还是点下了吃了几天的黄焖鸡;有时是失望而归,兴冲冲地寻觅到曾经心仪的美食,可是一入口,菜不是那个菜味,肉不是那个肉味,只得叹一句,“味儿变了。”;有时是美食没有了温度,千篇一律的美食排行榜,却找不到最惊喜的那一口美味;就算遇到一惊喜美味,又无人可悦。

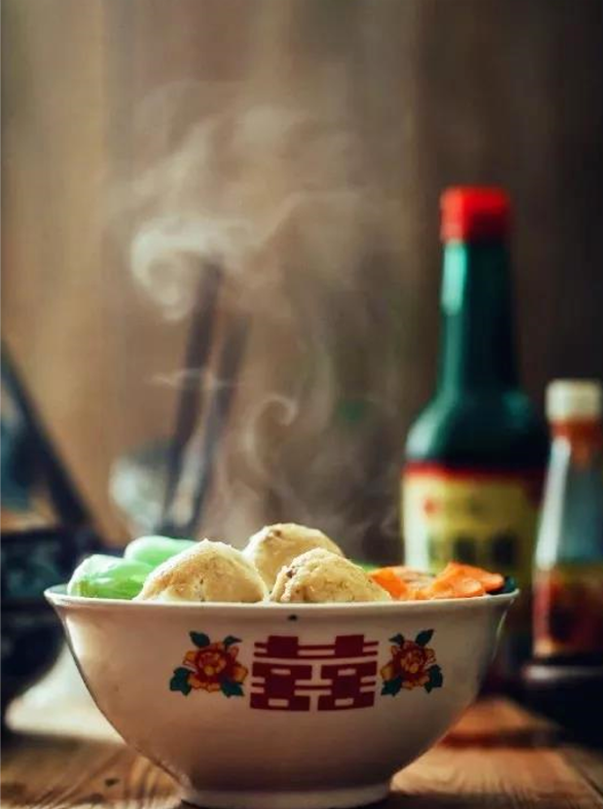

食物,原是最为温柔的治愈能量。从食物的温度到生活的态度,从表里的满足到内心的富足,记忆是伴随着食物流动而深刻的。流过那碗热腾腾的甜米粥,流过那小火笃笃炖的骨头汤,流过一群人围炉吃火锅的热闹,也流过一个人寂静的欢喜......嘴巴,才不寂寞。嘴巴不寂寞了,生活也有了安住。

小时候,大抵是不爱喝粥的。

粥,平常之食,远不及烤鸭有诱惑力。粥,平淡之食,远不及瓜果蔬菜有滋味。粥好似日常的白开水,从来没有人去探寻它的真味,也从来没有人去过问它的身世,反正寻或不寻,问或不问,粥就这样平平凡凡地和我们在一起。

长大之后,读起木心先生的诗文,“念予必胜流离红尘,就找不到一个似粥温柔的人。”才慢慢体会到粥的温柔。四季流转、身体变化,开始念及粥的陪伴,也开始发现粥的讲究,讲究深处的是对食物的敬畏,对人情的关怀。

就拿最简单的白米粥来说,好米、好水、好火,一个也不能少。

好米,要有胶性,精细白透。好米配好水,一些广州的老人,闲来无事,会去白云山去取“龙泉水”,以便煲一盅靓汤,煮一碗好粥,等儿女回家品尝。

清人袁枚论及“好粥”时说,“见水不见米,非粥也;见米不见水,非粥也。必使水米融洽,柔腻如一,而后谓之粥。”粥要达到“水米交融”的地步,“好火”是不可或缺的,火候微妙拿捏也是一门学问,先猛火,后文火,不间断地顺时针搅拌,使得米受热均匀,稠稀得当。

煮粥的人有耐心,喝粥的人很安心,他们是不会孤独的。

记得美食家陆文夫回忆起那碗最好吃的糖粥,他写道:“那时候你吃糖粥,可能是依偎在慈母的身边,你妈妈用绣花挣来的钱替你买一碗糖粥,看着你在粥摊的旁边吃得又香又甜,她的脸上露出了笑容;看着你又饿又馋,她的眼中含着热泪。你吃的不仅是糖粥,还有慈母的爱怜,温馨的童年。”

是啊,喝粥早不是吃的本能了。母亲会叨叨说,喝小米粥养胃;朋友会惊喜拿出一碗粥说,加了新鲜的鱼肉,鲜着呢;给孩子做饭,会下意识地煮粥,易消化,营养好。春时荠菜粥、夏时绿豆粥、秋时莲子粥、冬时腊八粥。煮一碗粥,喝一碗粥,都是天时地利人和的事。

那句“闲时与你立黄昏,灶前笑问粥可温。”原不止是一句说烂了的俗话,它不过解开了我们的心底所求——一个似粥的温柔之人,一段如粥的平静时光,一句“等你回家,慢慢喝粥。”

秋天以后,就更念想一碗热腾腾的汤了。

云南汽锅鸡汤,喝一口三七与土鸡,药材与农家的馈赠;安徽牛肉汤,喝一口鲜美与暖意;西湖莼菜汤,喝一口碧翠和诗心;老北京小吊梨汤,喝一口淡雅与清甜;江浙三鲜汤,喝一口质朴与真味…...而到了广东,一碗热汤总有千百个故事要说。

有人把广东的老火靓汤称作为伦理的网络、液态的亲情、流质的幸福。

很多广东人都是在汤的浸泡下长大的,随意问一个老广,都有自家的煲汤食谱:夏日炎炎,冬瓜、薏米、眉豆煲猪骨平缓燥热;冬日西洋参炖竹丝鸡,暖身滋补;咸猪骨煲大芥菜去火;雪梨炖川贝止咳;西洋菜炖陈肾润肺……

按节令煲汤、按体质煲汤、讲究药食同源,汤汤讲究;滚汤清澈、煲汤醇厚、炖汤浓郁、汤汤不同。

煲汤是一个人的事,也是一个家的形状。

前不久国庆归家,母亲端来一碗牛肉汤,刚喝一口,那种浓郁不是惊喜可以概括的。嘴巴不寂寞了,妈妈看到我喝汤的样子,开心极了。随及就和我念叨这碗汤的做法,大火烧沸,小火慢炖,牛肉要怎样的,调料是什么比例……那是我第一次知道,一碗汤的故事。

回到城市里,一个人忙忙碌碌,想到妈妈就应该好好照顾自己。于是一个人跑到菜市场,挑选食材,回家精心煲一碗汤。生活的细节一下子都回来了,难怪美食家蔡澜说,“如果你觉得生活食之无味,那就好好做一顿饭,你会发现人生的酸甜苦辣都在里面。”

都说我们是孤独的美食家,但如果有一碗好汤陪伴,嘴巴怎么会寂寞,孤独又从何来呢?

生活像热气一样不停翻滚,冬天快来了,和一群人去吃火锅才是幸福。

梁文道说,“热闹,是火锅的本质。”确乎如此,中国的火锅是瓦解孤单的最好美食,它属于冬天,属于夜晚,属于每一个孤寂的时分。三两好友一聚,你一言我一语,嘈杂是快乐的注脚;三杯两盅烧酒,羊肉汤锅里冒着热气,故事与江湖也就开始了……

火锅,吃的不仅仅是美味,还是一种氛围,一种不孤寂的氛围,一种味外之味。

吃老北京铜锅涮肉,映着那白墙黑瓦,窗外是北京凛冽的冬天。几个人谈着往事如烟,几杯白刀子下肚,羊肉卷裹着浓厚的芝麻酱,也不枉冬天一场。

吃川渝老火锅,辣椒、花椒、豆豉端出一锅乾坤,毛肚、五花肉、土豆、豆腐…...肉菜之间是没有高低贵贱之分的,大伙只要吃得爽快,吃得尽兴。

吃老广打边炉火锅,炭火炖砂锅,海鲜笃笃炖,一股子文气和古意就出来了,念叨念叨诗句,“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”

中国的火锅是最给人希望的。

那冒着热气的期待,宣示着生活的温度。那热闹的本质,宣告着生命的欢腾。边煮边食,嘴巴不会闲着,边吃边聊,人生不会寂寞。

蔡澜说,“咸酸甜,日日是好日。”酸甜苦辣,构成食物的温度,食物的温度成全了生活的温度。

嘴巴会寂寞,大概是咀嚼不出生活的滋味了,失去了对时间细节的观照。随及而来的,是由内而外的孤独。

如果对食物都丧失了热情,那生活将是怎样的冰冷?我想,我们都是不愿意失去这份温度与热情的,毕竟它们曾在我们的记忆里闪耀过。我们也是不愿意孤独的,毕竟人与人是相连的诗篇。

天冷了,去寻找食物的温度吧。喝一碗粥,煮一碗汤,热热闹闹吃一场火锅,生活本是可爱的模样。