如果能重來,你選擇大學還是城市?

2020-08-12 10:56:52 671 admin

刚上大学那两年,回乡遇见中学同学,有时会多聊一聊。令我至今仍有印象的,是一句:“你没怎么变。”

说不清,那到底是一种延续的亲近感,还是新生的陌生感。无论如何,那时候的我,对这样的话还是很受用。自以为是地觉得,坚持自己是一种美德。

然而,世界上唯一不变的事情就是改变。当你特别介意自己是否改变的时候,改变已经潜移默化地发生了。

昔日的我们选择了不同的大学,去了不同的城市,融在不同的环境,有着不同的际遇……到后来,当年各奔东西的同学,也心安理得地接受了各自的改变。

选择,是一时的人生。人生,却是永恒的选择。又到了一个选择的夏天,又将有一次大规模的人口迁徙,还会有很多年轻人,走出家门,去某个城市,进入某个大学,迎来人生的变化。

所谓“七分考,三分报”,选择了什么样的城市和学校,也在很大程度上选择了未来的生活。选择,大多不能两全其美。假如给你一个机会:一线城市的211大学,普通城市的985院校,你会怎么选?

换言之,学校和城市,你会优先考虑哪一个?在这场至关重要的人生转变中,城市和大学,谁带来的影响更为深远?

俞敏洪建议高考生们,“离开自己的家乡,去大城市,而且离得越远越好。”在相关话题的讨论中,有70%的网友对此表示“完全同意”。

大城市,有很多令人心动的“硬指标”:这里有更发达的经济,更流行的生活环境。以后,还会拥有更多的工作机会、更高的收入……

大城市,还有不可忽视的“软指标”:各类社会和文化资源,让人在更丰富的经历中,增长见识,提升视野和人生格局。

大城市,看上去就很美。

有人说,在北上广这样的城市,如果善用它们的价值,“甚至要远远高于课堂教学”。

在老一辈人的眼里,上大学是能改变命运的。今天看来,这种观点仍然不差。然而改变命运的重点,却已不在大学本身,而在于大学所在的城市。

在这样的关系中,大学会不会有些尴尬?看重城市,甚于大学,有没有本末倒置之嫌?

其实,大城市的吸引力,针对的不只是学生。外来人口、资本、产业、公共资源……纷纷向大城市聚集,早已是时代的主旋律。

人们眼里的大学,也不再是一个孤立的地方,不再是远离现实的象牙塔。社会竞争愈发激烈,在大城市的节节胜利中,种种果实里,当然也包括大学。

与其说,城市抢了大学的风头,不如说我们的大学与城市存在着特殊的共生关系。

在国外,一所著名大学,可以成就一个平凡的城市。牛津、剑桥,莫不如此。

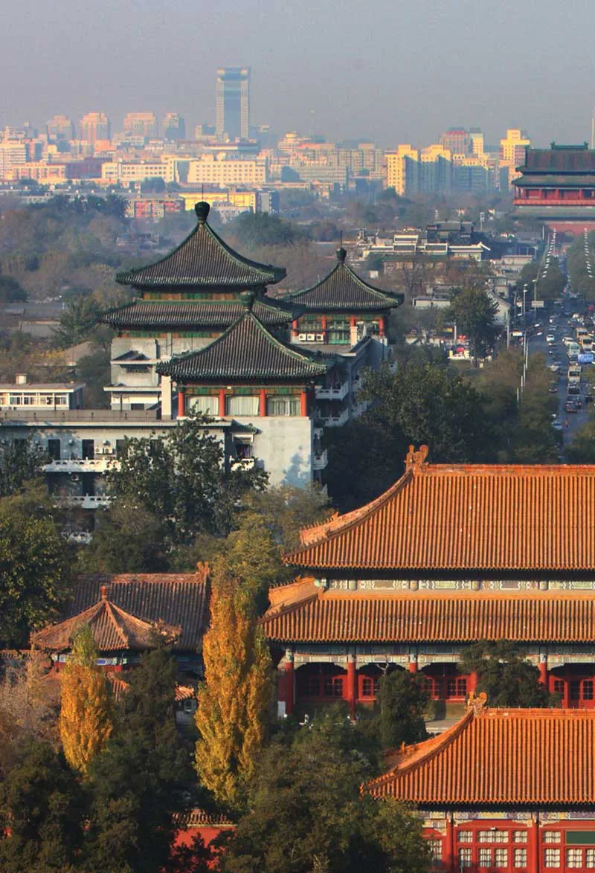

中国的情况,可能要反过来:一座大城市,要附着一些知名院校,才能显得富有书香雅韵、人文涵养。北京、上海、广州,不仅经济发达,高校数量也都是处于全国领先行列的。

深圳,是一个有意思的特例,也更能让我们看出中国城市与大学的互动关系。

作为“新贵”城市,也是唯一没有985、211或“双一流”大学的一线城市,深圳正在不遗余力地引进各地重点高校分校或研究院,预计今后几年的高校数量将达到20所左右。

变化的不仅是数量。校龄尚不满十年的南方科技大学,在最新公布的QS世界大学排名中,冲上了内地高校第十四位。这奇迹的背后,当然离不开深圳市在教育上的大力投入。

城市与大学,前者的主导地位,仍会是主要的趋势。

从1895年成立的北洋大学堂开始算起,中国现代意义上的大学文化并不算长。西方一些有着几百年历史的名校,都有过独立于城市的价值追求与发展经历;相比之下,中国的大学缺乏明显的独特个性,反倒是在历史文化底蕴深厚的城市的影响下,打下了深刻的城市烙印。

城市文化,可以塑造大学表情:北京大学的深厚与多元、南京大学的内敛与从容、复旦大学的精致与敏捷,厦门大学的文艺与开放……在人们印象中,似乎有什么样的城市,就有什么样的大学。

一个城市的风貌,会影响一所大学的建设,从而影响到人的气质。即便同样是国际大都市,生活在不同城市里的人,做事方式、思维习惯也会有很大的不同。城市,大学,生活,工作……人的选择,人的改变,在这里一环扣一环。

大学是城市影响下的产物,却也是整个城市中思想最集中、学术最活跃的场所,理应对城市的发展提供指引和动力。

蔡元培先生认为,教育之于社会,有两大基本功能:一在引领,二在服务,大学应作为“社会之模范、文化之中心”。

可是,今天我们看到大学对城市的反哺,除了利用近水楼台,留下大批毕业生在城里工作之外,似乎并没有涉及诸如“模范”、“中心”这类深层次的东西。

几年前,《中国青年报》曾发表评论:“无论是在精神上,还是功能上,中国大学都面临着巨大危机。”剖开种种残酷的现实:大学正日益成为附庸,教授正丢失风骨,他们为职称和经费奔忙,而不是致力于传承知识和人格;大学曾经引以为傲的严谨风气和多元思想,在慢慢凋零;作为社会价值标准和文化血脉传承者的大学,已经逐渐消失了……

学术造假,都已经不是新鲜事了。近日,有关某大学给予努某某同学留校察看处分的事件,又成为舆论的焦点。在社会各界的质疑声中,“求是创新”的校训,显得如此反讽。

城市提供硬件,大学输出软件,本应是天作之合。然而,当千校一面、连校训都变得空洞的时候,反而是一个城市在文化层面填补大学的缺漏。

一个性格鲜明、包罗万象的城市,对人成长的影响,可能要超越一所大学。对人的塑造,可能无法全部寄于校园的教育,而更要仰仗于城市的滋养。

城市,固然有它的优点和缺点,但仍是一个能够让人感受人文气息、接触新鲜和未知、经受见识和历练的地方。今日大学之失,很多正在于个性与活力的消沉,昔日的气度与精神,也成了只可思慕的回忆。

广阔天地,大有所为。世界之所以大而美丽,首先是因为我们跳出了自己的舒适圈。人生无际,总要勇敢地放远,而非停顿和畏缩。

希望,在城市,在大学,我们都能去得远一点。