今年,我與食物開始了一場戀愛。

2020-06-11 10:39:52 626 admin

我们有多久,不曾面带微笑的为自己,为家人烹饪一顿可口的饭菜?

我们有多久,没有去逛菜市场,为能够吃好一顿饭,而认真地挑选品质好、味道佳的食材?

我们有多久,没有关注过食物的来源,质疑那些品相完美、经久不坏的食物是否会对身体产生不利影响?

我们又有多久,不曾去田地里躬身当一回农夫,感受蔬果在土地里生长的力量?

随着互联网带来的生活便利化,我们与食物好像已经失联许久。

这种失联不仅体现在点外卖、吃餐厅上,也体现在我们对待食物的态度上。

如今的食物市场,被各种转基因食品、激素食品、注水肉、保质期很长的食品占据,虽然深知这些食物对健康不利,但在忙碌的城市生活里,也鲜少有人会去追问食材的来源,它从哪里来、是否被打了化肥和农药?

我们没时间追问、似乎也不愿追问。怕知道的太多了,会失望和恐慌,于是我们选择逃避。

但逃避却慢慢铸成了食物业的日益堕落。渐渐地,西红柿没了西红柿味、草莓没了草莓味、肉没了肉味、米也没了米味......

我们常常追求精致的生活方式,追求令人艳羡的生活美学。但其实所有的美学,所有的生活方式都是建立在食物基础之上。民以食为天,如果我们的食物都不健康了,没有味道了,那又谈何生活?

或许,建立生活方式的第一步,是从人们愿意去重新面对食物开始。

对于大多数年轻人来说,日常的饭食都被外卖、餐厅承包了,能吃上一顿自己手作的饭食着实不易。

疫情发生后,社交平台上流行起了“做饭热”,平日两手不沾阳春水的人也开始学习起了烹饪。

身边的许多朋友,都因疫情期间的空闲,而喜欢上了食物烹饪的乐趣。

一位朋友说:从前总以为买名牌包、吃高贵餐厅的精致料理才是对得起自己,但现在却发现,其实为自己亲手烹饪一顿饭食,才是最好的犒劳。

的确,从菜市场购买食材开始,到回家摘菜洗菜炒菜,再到插一瓶花布置餐桌的整个过程,会让自己感受到正被用心地对待。

日本有一部纪录片《人生果实》,记录了一对年过八十的老爷爷老奶奶“一屋两人三餐四季”的真实生活。

即使已过耄耋之年,但他们仍然用心的经营着日常生活里的每一餐饭食。这种对待食物的态度,打动了许多人。

老爷爷名字叫修一,老奶奶叫英子。

年少时,英子的妈妈就常常对她念叨:“‘吃’是人生中最重要的部分。”所以,即使生活再贫困,英子也会照顾好家人的一日三餐。

40年前,丈夫修一秉持着想在城市里拥有一处森林的梦想,建造了一个小庭院。经过30年对土地的精心呵护,他们的院子里,如今有80种蔬菜、50种水果,不仅足够支撑生活的自给自足,也还有富裕分给亲戚和邻居们。

每天早上,英子都会去院子里采摘新鲜的蔬果,做成两杯果汁,然后为自己烤面包,为修一蒸米饭。因为修一早餐喜欢吃米饭,而英子则喜欢烤面包沾果酱。

午餐,她会精心烹煮两人喜欢吃的鱼、炸物、炖物等。下午农活干累了,她会采摘樱桃,配上酸奶做成优酪乳或用草莓做蛋糕,来当两人的下午茶。

英子为了在就餐时可以看到院子里盛开的花,便和修一一起移动了餐桌的位置,不仅如此,家里的餐具也会随四时而变化。修一和英子为了能够更好地吃一顿饭,花了许多小心思。

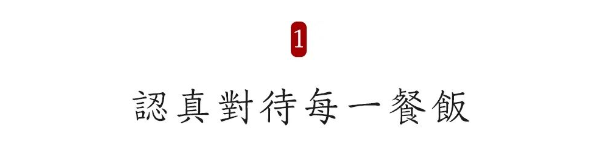

对待食物,他们充满了感恩。修一总会在种植的蔬菜旁立下手写的牌子,写上“竹笋,你好”、“牛蒡,岩手产,请期待!”等这类鼓励和感谢植物的话语。

当英子在市场里买到了好吃的食材时,下次她便会给店员带来修一手绘的感谢明信片。

修一说:“英子是这个世界上最棒的女朋友。”英子说:“每天最大的心愿就是能听到丈夫修一说自己的食物好吃。”

或许在这个世界上,最近在咫尺的幸福,就是用心地经营好每一餐饭。

曾几何时,“不可吃反季节性的食物”还是老人们在饭桌上的谆谆教导,但几年过去,这样的话语早已淹没在超市里五颜六色,四季不分的食材上了。

吃违反时令,进口而来的食物,成了人们日常生活里的常态。

人们耐性的失却,不仅体现在为人处事上,也体现在对待食物的态度上。

我们似乎已没有足够耐性,去等待香椿在春天发芽,西瓜在夏天成熟,银杏在秋天结果,地瓜在冬天破土而出。

在地的,便是最好的。

一方水土养一方人,天造地化,我们的主要食物,应该是方圆百里出产的东西。

当一些人在追求法国的鹅肝、荷兰的小牛肉、日本的三文鱼、新西兰的牛奶时,那些真正懂得食物之精髓,站在料理界之巅的人早已知道,“一方风土,养一方人,最好的食物,其实就在脚下。”

他们不会追求进口而来的食材,相反会想法设法地寻找最当地的食材,将之变为美味,呈现在餐桌之上。

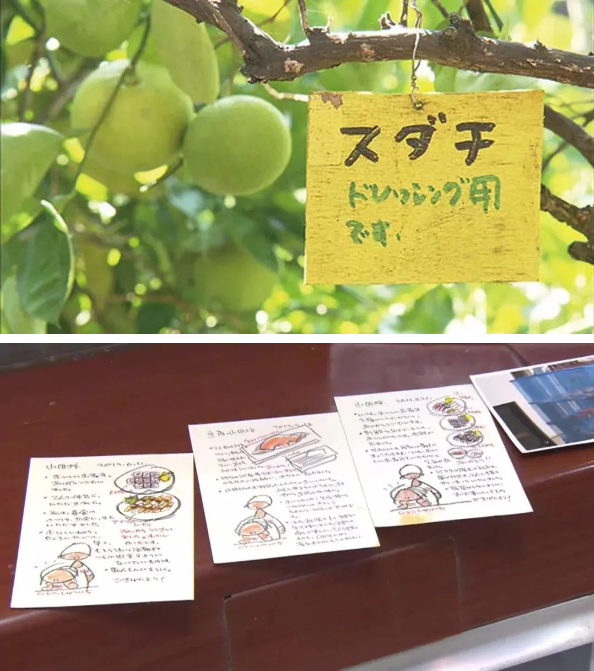

在台湾南部的深山里,原住民Alex开了一家私厨餐厅,人气之火爆,甚至预约也要等上两年。

Alex是少数民族鲁凯族人,曾在米其林二星餐厅掌厨,2015年,他回到了家乡开餐厅。餐厅的特殊之处在于,他们坚持只使用“在地和应季食材”来料理食物。

虽然是时尚新潮的私厨餐厅,但Alex从不使用进口食材,只使用本土应季的食材,来搭配家乡山头上长出来的各种香料做食物。虽然一些食材客人见都没有见过,但是做出来后的味道令人无不赞叹。

Alex对猪肉的要求也极为严格,坚持养猪要比别人多6个月。他愿意去等这六个月的时间,等猪肉的肉质更为鲜美时再去食用。

Alex说:“我做的料理,不是意大利风味、法国风味,而是属于我们家乡的故事。”

曾有一位做茶的朋友,她承包了一片茶园,但因茶园被之前的茶农打过农药,喷过除草剂,而使得土地被污染。

她觉得这样的茶出来后会不健康,味道也不纯正。于是她用了十年时间,来等待土地的自然恢复。这十年,她什么也不种,什么也不做。等十年过后,土地康复了,她才继续种茶。而她的茶,也深受茶客的信赖和喜爱。

所以,只有你给予食物以时间和空间,让等待变成一种态度,食物才会回赠给你它最好的味道。

记得小时候,和爷爷奶奶住在村子里。那时候家里有几亩土地,爷爷奶奶每日都会带着我去耕种,爷爷说:“囡囡学一点种地的技巧,这辈子“吃”总会不愁了。”于是让我跟在他们身后,学着撒种子,耕土地。

小时候好奇,每日都会去看看种子发芽了没,长大了没?当看到地里种的黄瓜、西红柿、豆角、葡萄等纷纷成熟的时候,简直开心的不得了,觉得自己是村子里最富有的小朋友。然后广邀小伙伴,来地里摘黄瓜和西红柿吃,比谁吃得多、吃的快。

那时候吃过的西红柿和黄瓜的味道,这辈子怕是都忘不了。直至今日,都很少再吃西红柿和黄瓜了,因为菜市场和超市里的西红柿和黄瓜,都早已失却了它们的真实味道。

在大理,有一对夫妻太郎和阿雅,谁最中国2016年曾经拜访过他们。他们采用自然农法耕种土地,遵循东方的“无为”,不翻土、不施肥、不拔草,让作物回到它最自然的生长。

即使到现在,他们的这些坚持仍是与时代主流价值观相背离的。在一方田地之间,坚守本真的自然生活,让人心生敬畏。

太郎觉得,对人来说,吃的食物是最重要的。只有食物好,身体才会健康,心才会将健康。所以他去学习耕种,然后来到大理定居,购置土地,亲自种植让家人放心的食物。

在与土地,与食物打交道的过程中,太郎也学会了信任和珍惜。他相信土地里的物种之间有着自然平衡的法则,所以不会过多的人为干预。他也从不买种子,都是把前一年的瓜果种子保留起来,第二年继续种。

太郎种出来的菜,虽然外形并不好看,还有被虫子啃过的痕迹,但味道却十分好吃,是食物本身的真实味道。

在荷兰有个现象,很多住在城市里的人,都会在近郊租一块农地,然后每天骑着脚踏车去看自己种植的农作物。

农地上插满了牌子,标示这是谁的农地。在那里种花、种蔬菜的都有,小区里也会固定—段时间办比赛,请专家来鉴定,看谁种植的方法最符合自然农法,而且种得最漂亮。

虽然我们生活在城市里,不能像太郎一样回到农村以种地为生。但我们可以向荷兰人学习,在近郊租一小块地,或者是在阳台上种菜,哪怕是最简单的韭菜、葱、蒜,在做一场农夫的过程里,体会一下吃自己种的菜的乐趣。

蒋勋说:我们说“衣食住行”的这个顺序,食是排在第一位,表示这是最重要的,可是工业革命之后,食这件事却是第一个被糟蹋、被忽略的。你会发现周遭很多人对吃什么、怎么吃,其实是很漫不经心。在中午用餐时间,看上班族们吃饭就会了解,他们吃得那么匆忙,到底知不知道自己吃进去什么?

我们吃东西,不该只是求饱。一份食物里,有土地的情感、物的情感、人的情感。中华料理,迄今之所以能够被世界认可,离不开古人对待食物的热爱、研究、和用心。

今天,我们能不能与食物再重新谈一场恋爱?愿意花时间去了解食材的来源、愿意用心地烹煮一顿饭食、愿意等待食物的自然成熟、甚至愿意辟一块小小的土地去自己种植。

我相信有一天,当你说愿意的时候,食物也会给予你生命里最丰厚的馈赠。